2023年第2期

怀念刀子婆

[返回]怀念刀子婆

£姜贻斌

刀子婆十三岁那年,受到了一次刺激。

这个刺激如果发生在别的妹子身上,或许还没有什么问题,却偏偏发生在刀子婆身上,那问题就很不一般了。

刀子婆长得很有韵味,两只雪亮的大眼睛,刘海崭齐地挂在额头上,两片嘴唇月月的,时刻有微笑冒出来。刀子婆十三岁时,有一天在灶屋洗澡。当时天色大亮,光线从瓦缝里射下来,像几条长长的沾着粉尘的白纱线。刀子婆坐在澡盆里搓着身子,一身白肉,胸脯上似乎有了两粒小枣子。这幅悠闲的少女沐浴图,本来可以继续演绎下去,却不幸地被我们这些细把戏看到了。其实,公正地说,我们也不是故意偷看的。我们当时在牛宝屋里捉迷藏,牛宝家跟刀子婆家是隔壁,两家之间的木板墙上竟有一道裂缝,像一条手指般大的猪婆虫。我们听见隔壁有水响,便好奇地伸过眼睛一看,一不小心就看到了。

刀子婆极其敏感,竟然尖叫起来,像杀猪。

我们顿时吓得纷纷逃走,牛宝也跟我们一样,半夜都不敢回家,害怕刀子婆告诉成文。因为成文那个人很恶,脾气暴躁,一定会找我们爷娘算账的,我们爷娘又会找我们算账的,那么,我们身上肯定又要多出几条红蚯蚓。

我一个,牛宝一个,二坨一个,还有三毛,我们四个人吓得浑身发抖,而且,我们仿佛听到了自己挨打的哭喊声,以及哀求声。所以,我们只敢在小街之外的地方游荡,我们不仅游到了九家冲,还荡到了张家巷,总觉得那里不是我们的家。三毛甚至哀哀地哭了起来,说他不敢归屋了。我劝道,三毛,这不仅仅是你一个人的事情,我们都不敢归屋嘞。用不着猜测,刀子婆会立即告诉成文,成文一定在磨刀霍霍,说不定,还会大开杀戒,弄出几个残疾人来。这不是污蔑成文,他年轻时曾经打伤过人,坐了一年半黑桶子(坐牢),出来后脾气仍然不改,凶得很。如果又把我们打伤,那我们小街肯定会改名的,不会再叫建设街了,干脆叫残废街好了。其实,我们的担忧完全是多余的。等到我们深夜溜回各自屋里时,爷娘并没有骂我们,只说鬼崽崽,怎么回来这么晚?是不是要等到我们来收尸?这就充分说明,刀子婆并没有告诉成文。

我们便安心睡觉。我而且还做了个美梦,梦到刀子婆送红薯片给我吃。由此及彼,我估计牛宝他们也做了个美梦。

等到第二天上学,我们还是发现刀子婆有所变化,去学校的路上,她竟然不齿人了,连女同学也不齿,像跟她们生了意见。也不像以前那样说说笑笑了,尤其是她那月月的嘴唇,没有时刻冒出来的微笑了。一个人栽着脑壳,眼睛望着地上,好像地上有钱捡,嘴巴老是在小声地说着什么。她到底说些什么呢?因为相隔太远,我们听不清楚她究竟在说些什么。

为了弄清楚刀子婆说的话,我派牛宝去侦察,叫他有意地走拢去侧耳细听。牛宝听从了我的命令,悄无声息地走了过去,不到两分钟又返回来,惊诧地告诉我们,说刀子婆只在说一句话。我问刀子婆她只说哪句话,牛宝说,她说我晓得是哪些人,声音像蚊子叫,听力不好的还根本听不清楚。

我们心里又害怕起来,刀子婆肯定晓得是我们在偷看,她才有意这样说的。不然的话,她怎么没有微笑了呢?她不可能仅仅说这句话。如果她只是在路上小声地说,并没有人听见,那我们还不太担心,她愿意说就让她说吧。万一被成文或李老师听见了,一逼问,那我们还有脸在小街上活下去吗?我们的年纪毕竟太小,牵涉到偷窥妹子洗澡的丑事,我们脆弱的心灵是不可能承受得起的。

我们相互对视一眼,然后跟上去,把刀子婆拉到路边,苦苦地求道,刀子婆,你不要这样念来念去的好不好?我们并没有点破偷看的事情,相信刀子婆也会明白我们的意思。

刀子婆栽着脑壳,并不抬头看我们,既不说行,也不说不行,总之像个哑巴。

那一刻,我们恨不得活活地把她掐死,然后丢到公园的湖水里。公园离我们小街很远,怕有五六里路,况且地处偏僻,少有游人,是很难被人发现的。

其实不仅仅是我们,别的同学也发现了刀子婆的异常,便反映给李老师听。李老师是个女的,二十多岁,男人是精神病院医生。大概是耳濡目染的原因吧,李老师很负责,担心刀子婆精神失常,便叫她到办公室进行秘密谈话,担心别人听到,还把门关闭起来,很神秘。据说李老师跟她谈话时,刀子婆就不念了,没有了异常。李老师有点不甘心,继续找她谈话,刀子婆也不再念了。当然她上课也不念。李老师终于放弃了努力,不再找她谈话了,认为她的精神没有什么毛病。由此可见,刀子婆念这句话,也是要看场合的。据我们仔细观察,一般来说,她要在独处时才这样念。

李老师出于高度负责,又把这件事情说给男人听,出于职业敏感,男人说这肯定不正常,你还要继续找她谈话,彻底摸清其中的原因,以防她的病情进一步发展。

李老师又找刀子婆谈话。李老师说,成小玉同学,你为什么总是说那句话呢?到底发生了什么事情?你说的那些人,究竟是指谁呢?

刀子婆解释说,没有发生什么事情,请李老师放心。

李老师问,那你怎么老是念呢?

刀子婆小声地说,我是念着好耍的。

李老师一听,也就放心了。

可以说,这是刀子婆说得最多的一次。先前李老师找她谈话,她都不太开口说话,像不承认错误的学生。

虽然李老师这一关过去了,成文却很不放心。他可能是无意间听到的,因为刀子婆有时在自己屋里——如果暂时没有人——她也是这样念来念去。成文本来以为她在背书,所以也并没有在意。后来,他偷听到刀子婆竟然老是重复一句话,便觉得妹子有点不太正常了。

成文问刀子婆,她的回答也是一样,跟回答李老师的话没有任何区别,而且,看不出她在说假话,脸色沉静,表情正常,双目明洁地望着成文。成文仍然不相信,仔细地观察她的神情,却也看不出什么名堂。又伸手摸她的额头,也没有什么异常,便说,你以后不要这样念了,念得我心里很烦躁。由此可见,成文虽说脾气暴躁,在对待刀子婆的问题上,还是很有忍耐心的。

其实最放心的还是我们这四个闹药。我们经过多次观测,不再担心刀子婆会把我们供出来了,所以也就随她念去。她既然喜欢念,那就让她念罢。因此除了我们几个当事人,这件丑事终于被刀子婆永远地掩盖了。说句实话,我们还是很感激她的。而且我们感谢她并不是出于口头上,而是落实在行动上。

我们晓得那些妹子最喜欢塑料发卡,当时这个是比较流行的。其中有蝴蝶形状,也有桃花形状,还有金鱼形状,还有琥珀形状。其颜色也不尽相同,既有红色的,也有绿色的,还有黄色的。它们一律是透明的,夹在头发上很显眼,有种锦上添花的感觉。我们就想送一个塑料发卡给刀子婆,而我们又哪里有钱买呢?我们屋里都不宽裕,爷娘都是普通工人,像三毛的娘老子还是个没有工作的家庭妇女。况且我们吃水都是要数钱的,还要出钱买黄泥做煤炭巴巴。所以虽然我们是城里人,日子过得还是比较清苦的。尽管我们想拉拢刀子婆,也是心有余而力不足。

因此我们盯着那些卖各种小物饰的摊子,准备下手去偷。我们的胆子又很小,因为这也属于丑事之列。为了感谢刀子婆,我们商量还是要下手,送给她一个惊喜。我们注意到一个小摊子,摊主是个老妇人,大约六十多岁,况且眼睛不太明亮,时有浊泪流下来。那天放学后,我们齐齐围着这个小摊子,假惺惺地争着跟老妇人说话,并且说,我们的姐姐最喜欢塑料发卡了(其实我们哪有姐姐),以分散她的注意力,然后由我悄悄下手。我穿着宽袖衣服,衣服的下摆是扎在皮带里面的。我望望周围没有人,趁她没注意,从摊子上抓起一个发卡,装模作样地观看,然后手一松,发卡便无声地掉进衣袖里,紧接着,我又如法炮制。我做得人鬼不知,然后独自悄悄地溜开。那些伙伴继续跟老妇人说话,然后光明正大地走开。

我的收获很大,竟有四个发卡。一个是红色的金鱼形状,一个是绿色的蝴蝶形状,一个是粉红色的桃花形状,还有一个是黄色的琥珀形状。我估计把发卡的各种形状都偷来了。我们没有先回家,站在大桥下面的草地上,欣赏这些多彩多姿的发卡。伙伴们纷纷赞扬我的手段高明,竟然不动声色。我们猜测,这些收获一定会堵住刀子婆的嘴巴,让她把那桩丑事永远埋藏在她心里。我们企图用一桩丑事,来掩盖另一桩丑事,掩盖我们羞于启齿的往事。当然相对而言,偷看刀子婆洗澡还是要丑得多。

至于派谁去把发卡送给刀子婆,这是个比较困难的事情。万一她不要呢?万一她既要了,又把我们的那桩丑事说出来呢?那就是鸡飞蛋打了。我们却管不了这么多了,到时候,她即使是要砍要杀,我们也没有任何办法,因为我们已经尽力了。最终伙伴们一致推举我去送,这让我有点不高兴。我愤愤地说,你们就送不得吗?他们没有跟我争嘴,似乎要抚慰我不平衡的心理。他们微笑地望着我,其理由是,你既然能够偷偷地拿到这些发卡,我们也相信你能够悄悄地送给刀子婆。本来我毫无信心,伙伴们的话又提醒了我,对,我要悄悄地送给她,让她毫无察觉。我把四个发卡放在书包里,准备伺机送出去。第二天放学,轮到刀子婆和两个同学扫地,我躲藏在对面教室里,当他们拿着水桶去教室外面提水时,我立即返回教室,把发卡放进刀子婆的书包里,然后飞奔而出。

事实证明,我们的计谋虽然实施成功,其效果并不明显。第二天,刀子婆虽然戴了一个蝴蝶发卡,给头发增添了一抹亮色,却并没有停止念叨,只要身边没有人,她仍然小声地念着。而且对于四个发卡的悄然出现,刀子婆并没有多少惊喜,表情依然像平时那样,默默来去,像只孤雁。

如此一来,我们又不无担忧。我们以为刀子婆仅仅念一阵子,或几天,或一个月,最多一年,谁知自从她十三岁开始念这句话,居然念了一天又一天,念了一月又一月,念了一年又一年。一直到读高一仍然还在念,简直像被鬼捉到样的。我们恨不得用泥巴将她的嘴巴堵住。因此我们伴随着她读书的这几年,心里一天都没有轻松过,万一她哪天突然说出来了,让我们情何以堪?所以我们都想转学,远远地离开她,其实哪能够轻易转学呢?因为我们都没有任何理由,我们都是就近读书的。唯有三毛很有可能转学,因为他爷老倌在火车站上班,他可以转到火车站那边去读书。他说他曾经对他爷老倌提起过此事,却被爷老倌骂了一餐饱的。他爷老倌的理由是,火车站又没有住房,你是想住到农民猪栏去吗?所以我们要灭掉她的念头又冒了出来,而且目标还是那个公园的湖水里。想想,我们终究还是害怕。

在那几年里,成文还是想尽到家长的努力。他原打算带她去精神病院看医生,怀疑刀子婆的神经出了毛病,不然过了好几年,她怎么还要念呢?你说,精神正常者会有这种表现吗?所以成文也恨不得用泥巴堵住刀子婆的嘴巴,省得她天天念,很烦人。如果以后嫁了人,男人晓得她这个毛病,肯定会退货的,那就不得了,难道让他养个老女在屋里吗?成文又听说,去看这种病需要很多钱,所以便没有带她去了。他认为,看来也不是什么大问题,只是喜欢念这句话而已,这跟自己平时喜欢打人也差不多,跟有些人喜欢骂娘也差不多,仅仅是个习惯而已,并没有什么大不了的事情。

其实关于是否带刀子婆去看病,成文夫妻经过激烈的争吵。尽管婆娘很害怕成文,仍然争取让刀子婆尽早就医,彻底地解决这个问题。成文鼓大眼睛,凶狠地说,你要是带她去看病,你娘女就不要进我这个屋门了,反正老子是不会给钱的。成文婆娘没有掌握经济大权,自然就没有争吵了,后来居然像刀子婆一样,也天天在屋里念,我们还是带她去看病嘞。仅此一句,多了没有。成文暗暗叫苦,哎呀,我屋里出了一大一小两个神经嘞。

记得1968年秋天,宝庆城出了一件惊天动地的大事。

于一夜之间,一些墙壁上竟然出现了反标,而且那些反标的内容都是一样——打倒宝庆头号反动学术权威张大明——仅仅在打字前面加上一个不字,极其便捷,可见作案者何其恶毒。作案者不仅省去写标语和贴标语的麻烦,而且只要在标语前面加上一个字。按民间的说法,这是就汤下面。当然字迹并不一样,且很潦草,估计是多人作案,因为一个人是无法完成这项重大任务的。当时全城如临大敌,公安局派出很多人马查找这桩案件。每个单位,每条小街,每所学校,甚至每个人,总之凡是有人的地方就有人查找,搞得风声鹤唳,人心惶惶。谁知查找数月,居然毫无收获。当然有个情况专案组是肯定了的,那就是,这桩案件绝对不是一人所为。那一向搞得我们都无心上课,也无心玩耍。我们不敢去大街上游荡,担心又被人追问,没有什么意思。所以我们只在小街上打玻璃弹子,看着弹子在地面上滚来滚去,真是毫无味道,它已经挑逗不起我们获胜的欲望了。

尽管这桩案件暂时还没有查出来,追查行动并没有停止。听说高头为此事极为震怒,下令一定要查出作案者,如果查不出来,决不收兵。因此尽管表面上没有开始那样雷声轰鸣了,却还是暗潮汹涌。

有一天,几个查案子的人在路上走着,于无意间,听见独自行走的刀子婆在喃喃地说,我晓得是哪些人。查案者们一听,惊喜不已,立即跟随刀子婆身后偷听,以进一步证实。后来他们惊喜地说,这真是得来全不费工夫。然后不由分说地把刀子婆带到专案组,逼迫她说出到底是哪些人。听说刀子婆临危不惧,仍然像以前一样,不愿意说出真相来。专案组警告说,你如果再不说,我们就要把你爷娘抓起来。这才逼得刀子婆实在没有办法,小声地开口说了。她说,我不是你们说的那件事。

人家问,那你说是哪件事?快说。似有挥动拳头的意思。

刀子婆好像并不怕打,闭上嘴巴,又不愿意说了。

这件事情自然也惊动了成文跟李老师,也惊动了我们这条小街。成文和李老师焦急了,纷纷跑去给刀子婆作证,并且解释说,她说的这句话,已经说了好多年,改不掉了,况且她并不是在出现反标后才这样说的。成文甚至说她的神经有问题,说自己曾经多次想她送到精神病院去看医生,又苦于没有钱,所以请求你们做个好事,赶快把她送到精神病院去看医生,我代表全家对你们千恩万谢。说罢,甚至想跪下来。这个动作对于性格暴躁的成文来说,是相当不容易的。成文还说,他们家是三代贫民,肯定不会做出这种事情来的,在我们宝庆城,谁都晓得张大明是头号反动学术权威。只是他这种解释,谁也不相信,专案组的人气势汹汹,质问成文跟李老师,你们谁敢担保?我告诉你们,你们如果再来替她说话,我们要连你们一起抓起来。你们刚才说,她说这句现话说了多年,鬼才相信,难道她癫了吗?成文很想说她的确癫了,专案组的人大手一挥,堵住他嘴巴。我再问问你们,她到底为什么事情说了这么多年?你们解释清楚了,我们就立马放人。

成文跟李老师谁也解释不了,你怔怔地看着我,我怔怔地望着你,满脸无奈。

成文急得快要哭起来,使劲地摇着刀子婆的肩膀,说,刀子婆,我以前问过你的,你不说还无所谓,眼下你如果还不说,可能会丢掉小命的嘞。

刀子婆似乎不怕丢掉小命,仍然闭口不语,好像在死守国家机密,任凭成文和李老师如何开导,任凭专案组的人怎么诱导、威胁以及恐吓。她时而栽下脑壳,时而抬起脑壳,竟有视死如归的样子。现在专案组是把她作为重要线索来对待的,她一日不说,一日就不放人。

其实我们更加焦急,因为我们是始作俑者,所以是最清楚不过的,我们却没有任何勇气去向专案组解释。我们都是高中生了,虽然那些年月没有读多少书,却也有十六七岁了,像这种偷窥刀子婆洗澡的事情,虽然发生在过去的年月,一旦说出去,毕竟还是很丢人的。况且在专案组的逼迫下,刀子婆假如承受不了,万一寻了死路呢?还有一点,即使我们勇敢地把真相说出来,专案组又会相信吗?他们连成文跟李老师的话都不相信,肯定也不会相信我们的话。

我们四个人感到很痛苦,又很无奈。我们希望回到过去,回到刀子婆洗澡的那天,我们尽管看见墙壁上有条缝隙,也要闭着眼睛不去看,那么就没有这件事情了,刀子婆也不会天天念着它了。当然我们也希望刀子婆把真相说出来,出丑就出丑,至少要比刀子婆去寻短路好吧。因此我们天天在祈祷,希望刀子婆说出来,况且我们明白,面子比生命更重要。我甚至走到郊区的山脚下,找到一个洞口,洞口不深,里面竟然有尊面貌不清的菩萨,很小,大约半尺高,还有个小香炉,香炉上有线香的余烬。我们便轮流跪拜,求菩萨保佑刀子婆早日回到小街上来。我们还相互提醒,跪拜菩萨的事情,千万不要说出去,因为这是封建迷信。

我们相信刀子婆肯定没有说出真相,因此她一直关在专案组。成文和李老师每隔两天就去看望她,或送点菜,以及换洗衣服,以示安慰。据成文回来说,刀子婆消瘦了许多,而且更加沉默了,即使看见成文送东西来,她也没有一句话,似乎是成文应该做的。成文气愤地说,如果依得老子的脾气,挥着斧头冲进去把刀子婆救出来,免得她在那里面受活罪。街坊们劝他,成文,你千万不要乱来嘞,你不要卵脑壳了吗?你还想坐黑桶子吗?成文听罢,这才终于冷静下来,默默地朝自己屋里走去。

我们也很想去看刀子婆,看看这个无辜被抓起来的人。她为了多年前的那个秘密,居然忍气吞声,固执地不愿意说出来。她假如说出来,马上就能够回到我们小街上,回到自己屋里。我们虽然没有勇气去看她,却也悄悄地去了专案组附近。我们隔着约五十米的距离,仔细观察专案组的那栋大楼。

大楼位于老地委机关大院,为红砖房子,共有四层楼。坪里还栽着一排排高大的槐树,朵朵白槐花散发出淡淡的花香气。有些槐树已经超过了二楼的窗子,像大楼的卫兵。据成文说,刀子婆就关在二楼东头的那间屋子。我们想,如果刀子婆鼓起勇气,是完全可以顺着某棵槐树溜下来的。问题在于,刀子婆没有这个胆量。还有,专案组的人肯定时时守着她的,让她没有可乘之机。按说只要刀子婆有勇气,估计是没有多大问题的。何况她还是学校跳高运动员,身手敏捷,曾经获得过学校运动会跳高第三名,因此她抱住槐树就可以溜下来的。至于从窗口到槐树还有一米多距离,这倒是个难题。其实也不困难,她可以拿一块木板架在窗口和树权之间,然后踩着木板走近槐树。我们估计屋里肯定没有木板,那么她只有孤注一掷,站在窗口上一跃而出,然后紧紧地抱着槐树顺势而下。

这时我们希望刀子婆出现在窗口,那么我们就能够暗示她,让她完成这辉煌的一跃。刀子婆好像故意在跟我们斗气,因为我们观察半天,她也没有冒出脸来。她对于我们的到来没有一点预感吗?没有感觉到我们就站在楼下面吗?我们不知她究竟在做什么,睡觉?还是哭泣?或是在继续接受专案组的质问?

院子里的人来来往往,没有人注意我们。我们站在一辆汽车旁边,指指画画。我突然发现在一楼的一个窗口里,有个胖女人在警惕地望着我们,眼睛像岩鹰的双眼,尖锐、阴险。我们的言行她几乎没有放过一个细节,似乎还有起身的迹象。我立即提醒说,有人在注意我们了,我们赶紧离开吧。我们便像小偷溜之乎也。

我们开先还以为,刀子婆大概只会关半个月,后来一个月也不见回来,后来三个月也没有回来,后来五个月也不见回来。这让我们沮丧而难过。我们没有料到,刀子婆竟然被关了大半年,整整七个月零五天。尽管关了这么久,她也没有说出这句话的真相,那么她是担心说出来很丢人吧,因为不仅丢了她自己的面子,也丢了我们的面子。不然的话,她当年就早说出来了。

刀子婆放回来的那天上午,我们看见成文领着她出现在小街上。成文肩上挎着灰色的布袋子,估计里面装着刀子婆的衣物。成文边走边不停地回应街坊,高兴地说,回来了,回来了。我们惊喜地叫刀子婆,她像没有听见,眼睛仍然盯在地上,默默地跟着成文进屋,再也没有出来了,当然书也暂时没有读了。我们只看到李老师来过一次,在刀子婆屋里坐了不到半个小时,便离开了,以后再也没有来过了。

我们以为,刀子婆只要休息几天就会恢复正常的,重新回到学校,回到同学们中间。至于她还说不说那句话,我们认为不太重要了,只要她人还在,什么都不要担心了。

谁知不幸的事情终于发生了,冬天的那个晚上,从刀子婆屋里发出声声嘶叫,声音尖锐而刺耳。我们一听,是刀子婆的声音。我们急忙跟随大人们涌到她屋里,她的确癫掉了,坐在板凳上声声大叫,老不停歇,似乎是剧团演员在吊嗓子。她披头散发,衣冠不整,泪水像下雨。看见我们来了,她也不管不顾,仍然大叫大喊。成文难过地说,她连屎尿也屙在身上嘞。刀子婆的娘老子坐在床边哭哭啼啼,双手拍着大腿,说,这又何得了啰?这又何得了啰?成文说,刀子婆即使不叫不喊,也不管是否有人在自己面前,她还是说那句话,我晓得是哪些人,我晓得是哪些人。我们明白对于多年前发生的那桩往事,她仍然没有透露半句。因此我们站一阵子就出来了,似乎害怕她突然说出那个秘密。

据成文说,专案组也是看到她如此固执,又是个小妹子,感到十分无奈,只好叫成文把刀子婆领回家。

总之刀子婆就这样癫掉了,待在屋里一般不会出来。我们小街上,便少了一个眼睛大大的、嘴唇月月的、似乎随时在微笑的妹子。如果偶然出现在小街上,刀子婆总是喃喃自语,我晓得是哪些人。竟然不顾及是否有人听到——除开她癫掉之外,这也是个很大的变化。

我们这些伙伴读完高中就去下乡插队了,距离宝庆城足有六百多里,位于偏远的山坳里,接受着严峻的生活考验。其中种种的酸甜苦辣,在此不必赘述。幸喜的是,六年后我们便招工了,分配在宝庆城的各个工厂,我和三毛分配在汽修厂,牛宝分配在机械厂,二坨分配在电池厂。然后恋爱的恋爱,结婚的结婚,生崽的生崽,考大学的考大学。我们四个人只有我没有谈恋爱,我在发狠复习,后来考上省城的一所大学,念中文专业。我们回到小街时,仍然能够看到刀子婆,看到她一年年麻木,一年年迟钝,一年年邋遢。每次看到我们时,她好像不认识似的,眼睛盯着地上,踽踽而行,像个深沉的人生思考者。三十五岁那年,刀子婆一不小心,跌进河里淹死了(我们不明白她为什么走出了小街,而且走到河边去了)。据说她在跌进河里的那一刻,嘴巴仍然在说,我晓得是哪些人。

刀子婆就这样死去了。

我们感到十分痛心,而且相当后悔。

如果没有当年那次偷窥,刀子婆就不会变成这样的人。我们思来想去,这也不能怪我们,因为我们也不是存心偷窥她洗澡的,我们的确是在捉迷藏。如果要怪的话,也只能怪那间屋子太破烂了,木板墙壁上有条缝隙,竟有猪婆虫那样粗细。我们想,如果他们两家人早早地把这条缝隙堵住,便不会发生这样的悲剧了。

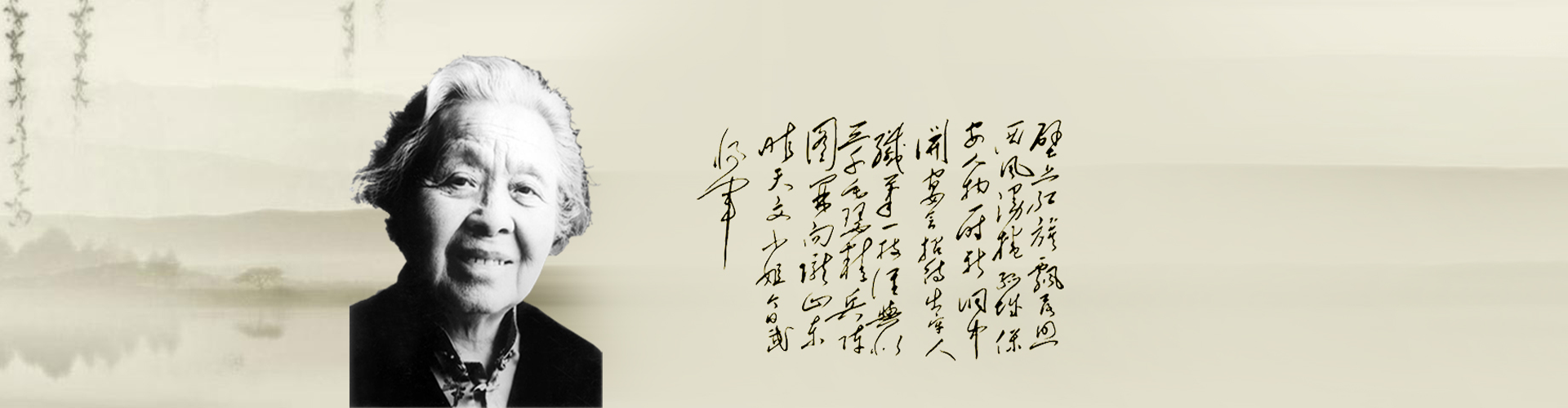

姜贻斌,湖南邵阳人,湖南省作家协会名誉主席。当过知青、矿工、教师、编辑。著有长篇小说《左邻右舍》《酒歌》《火鲤鱼》,小说集《窑祭》《白雨》《肇事者》《追星家族》《最高奖赏》《黑夜》《子弹壳》《孤独的灯光》《飞翔的姿势》等多种。现居长沙。