2023年第2期

乘9路公交车去啤酒厂

[返回]乘9路公交车去啤酒厂

□胡 平

今年的夏天特别炎热,特别漫长。每次吃饭的时候,我都特别想喝鲜啤酒解解暑。我念叨了不知道多少次,但一直没有得偿所愿。星期六临近中午时分,快要吃饭了,我又开始发作,我老婆就轻蔑地对我说:“既然你那么想喝鲜啤酒,就去啤酒厂买几罐吧!天天在那里念咒一样,烦不烦?只是不要喝多了又发酒疯!”

啤酒厂位于县城郊区,根据他们的广告,他们生产的鲜啤酒“颜色润泽,清香醇厚,口感非常好”。我认为确实如此,反正我是非常喜欢。每个夏天,我都是他们忠实的顾客。他们生产的鲜啤酒的味道,妙不可言,给我带来了享用之后微醺的无上愉悦与自信。是的,自信。我是一个人家认为很懦弱的人,但其实他们根本不了解我,我只是善良和宽容而已。有时候,你不得不忍受这些误解!你又能有什么办法呢?

我决定乘坐公交车到啤酒厂去买鲜啤酒,如果顺利的话,半小时就能折返。我对老婆说:“我去买鲜啤,争取中午回来的时候,我俩豪饮一顿,庆祝我们结婚20周年!”其实我们早过了结婚20周年纪念日,我根本就没有这个概念,只不过是为了安慰一下她,好让她能够开心一点,别再揪住我的某些过错絮絮叨叨。我真的很害怕她老是翻旧账。对于我喝酒后变得更加自信这一点,她是很有意见的。当然了,在酒力渐消之后,我还是会乖乖地听她的话,因为我不想让家里鸡飞狗跳。你知道,一个脾气暴躁的女人发起火来,结果会是怎样。以我的宽容大度,我只能原谅她的指责和呵斥。也许,有时候自信对于我来说,就需要付出这样的代价。

我走出屋子,下了台阶,沿着前面一条窄窄的巷子,走到马路上。再像往常一样,沿着马路向北走200多米,就到了公交站。这条马路人流量不多,开通的公交线只有9路车,但是乘坐9路车可以直接抵达啤酒厂。

天气十分炎热,知了藏在行道树的绿荫里起劲地嘶鸣,叫得人心惶惶。所有的知了仿佛都在对我说:“啤酒!啤酒!”但这些小生命的声音却让我感到无比厌烦。

我坐在公交站候车的长凳上,用一片别人丢弃的芭蕉叶使劲扇风——这片芭蕉叶很可能也是别人从哪里摘来遮阴用的。因为天气太热,汗水时不时从脸上掉下来。

宽阔的马路行人稀少,偶尔有几个行人或者一台车辆匆匆经过。9路公交每隔半小时发一趟;今天算我运气好,等了不到五分钟,一辆涂满广告的公交车便像喝醉酒一样摇摇晃晃从远方驶了过来。

我登上汽车,投币后选了一个靠窗的位置坐下。车上人很少,只有一对老年夫妇和一个青年。一路上,我闭着眼睛,尽情享受汽车空调带来的惬意。我正坐在车上冥想,忽然,公交车停下,中途上来一个人。他走到我旁边,拍了拍我的肩膀,一个熟悉的声音传进耳朵:“大喜,去哪儿?”我睁开眼睛,发现是单位同事牛超,就赶紧回答他:“去啤酒厂。你呢?”“我也去啤酒厂。”牛超说。

牛超和我住在同一个社区的同一条巷子,说起来,我和他既是同事,又是近邻。这个个子不高的同事,前几年刚从消防队转业。他说话办事雷厉风行、坚决果断,有着典型消防员的做派,在单位威望甚高。虽然我和他咋说都该有缘分,然而平时我们几乎没有什么交集。只是在很早以前,我就想约他吃顿便饭,因为自己杂事缠身,一直没有约成。

在思维惯性的驱使下,我对牛超说:“中午有空没?”其实,这句话一说出口,我心里就后悔了,因为我刚刚承诺自己的老婆,中午回家陪她吃饭,豪饮一顿,庆祝我们结婚二十周年。“我是一年四季都有空。”牛超笑着回答,接着又问:“你今天有什么喜事?”我说:“没什么喜事,就是想请你吃顿便饭,贤弟你要赏个脸!”“只要是你大喜请客,我求之不得,谁叫咱俩是同事加邻居呢!”牛超连声回答。

我得承认,请牛超吃饭本来是我规划中的一件事情,但我并不想今天就请,没想到我随口说出一句客套话,他一下子就当了真。如此当机立断的圆融,还真让我始料不及。不过转念一想:这样也好,晚一天请不如早一天请,反正总之是要请的。于是便释然了。

在车上,我尽力讨好这位同事。我觉得,牛超目前虽然只是单位的一个二层骨干,但他年龄不大,以后发展前途无量,被提拔上去只是迟早的事,是一个值得提前投资的潜力股。我还想和他说说单位里发生的事,他漠然地应付了几句,就开始在手机上忙乎起来,再也不愿搭理我。

是不是我说的话有什么不妥当的地方?不然为什么他突然就不搭理我了呢?又或者,是不是我刚才发出的邀请不够诚恳,让他的内心突然生出不满。正在我胡思乱想之际,9路公交车到了啤酒厂。

我和牛超同时走下车。牛超下车后,脸色立马又活过来,看来,刚才可能是手机里面的信息吸引了他。他告诉我,他老婆在啤酒厂上班,早上出门的时候,他不小心把钥匙落在屋里了。我恍然大悟,他到啤酒厂是找他老婆拿备用钥匙。

我们并肩而行,牛超说:“既然今天你请客,咱们也不必去高档餐馆,啤酒厂大门旁边有家土味馆,味道蛮好。”我说既然这样,就定在那里吧。

我给老婆发了不回家吃午饭的短信,便从啤酒厂门市部去买了两大罐鲜啤酒。牛超拿到钥匙以后,正从啤酒厂里大步走出来。

我们走进啤酒厂大门旁边的那家餐馆。餐馆不大,但拾掇得体面干净;墙上贴着几张五颜六色的啤酒广告,其中有一个裸着大腿的女郎坐在墙上,温柔地向我们飞吻。我们选了靠角落的一张桌子坐下来。

这时,女服务员已经拿着点菜单走过来。牛超点了一个肥肠钵,我点了一个腊肉炖白菜。两个人相对而坐,我这才发现牛超的脸上有很多细小的雀斑,其中有几粒雀斑像麻雀一样慢慢飞进他头发的深处。一个男人长雀斑,对我来说还是觉得有点稀奇。

女服务员把现成的钵子端上来,我将一罐鲜啤酒递给牛超。他说:“啤酒不算酒,既然第一次同你喝酒,就得喝点白的。”

服务员拿来两瓶“三两三”,我和牛超打开瓶盖,直接拿起酒瓶就碰上了。牛超说:“来,干杯!”我也兴奋地对他说:“为了我们的友谊,干!”双方都是豪情满怀。

今天喝酒的氛围真是好,天气虽然炎热,但是餐馆的空调效果不错,我和牛超越谈越投机。很快,我们就把两瓶“三两三”喝了个底朝天。牛超说:“我今天特高兴,这是我分到地方工作以后,喝得最痛快的一次酒。”他一边说,一边从餐桌对面伸出自己的手,猛地握住了我的手:“大喜兄,如果你不嫌弃,咱们今天就结为手足兄弟,以后有福同享、有难同当。”

我看牛超不像开玩笑,虽然他的话显得有点突兀,但我十分感动,赶紧用双手紧紧握住他的手:“牛老弟,你是消防专家,在单位威风八面,今后可要多多关照我!”

牛超对着餐馆吧台里的女人喊:“老板娘,给我们拿几支筷子过来!”老板娘见他喝多了酒,没有理睬他。倒是里面的服务员忙不迭走出来,手里拿着两双筷子。牛超接过筷子,把筷子插在杯子里,用它们代替长香竖在桌子上,然后双手合十,神情严肃地说:“我牛超,今天与吴大喜结为手足兄弟,不求同年同月同日生,但求同年同月同日死,以后有福同享、有难同当!”我看见牛超来真格的,完全不似开玩笑,也赶紧放下碗筷,双手合十地说:“我吴大喜,以后视牛超兄弟为自己的亲兄弟,一生一世,不离不弃!”

我们结拜为兄弟后,牛超的兴致越来越高,他趁着醉意,又让服务员加了一个土鸡钵。一钵土鸡198元,看着服务员端来土鸡,我的心里就像被剜去了一块肉,剧疼不已。“都成自家兄弟了,我也就不客气了!”牛超说。

之后,我们两个人又消灭了一瓶。牛超虽然个子不高,但他是消防队员出身,身体素质好,半斤白酒下肚,面色才刚刚泛起一点红晕。

我们正在为是否还要来点鲜啤酒漱漱口客气的时候,忽然听见一个女人的声音:“牛超!你快点吃,车间里停电了,我和你一起回家。”我们往外看,只见牛超的老婆从啤酒厂走出来,朝着牛超直挥手。

牛超正喝在兴头上,听见老婆叫他,心里有点不痛快,就骂了他老婆一句:“臭婆娘,我正在同兄弟喝酒,你不要倒了我们的雅兴!”

牛超的老婆也是个火暴脾气,她走到餐馆门口,大声说:“你不能再喝了,等会喝多了又出洋相。”牛超不想和我刚结拜,就在我面前丢份,他把杯子用力往桌上一磕:“一边去,别在这里胡闹!”他老婆的面色立马变了,推开门,气冲冲地走进餐馆,用一只手死死揪住牛超的耳朵,把他像小鸡一样拎了出去:“我叫你喝!我叫你喝!”。

黎城酒厂生产的白酒“三两三”,货真价实,后劲非常足。很明显,我今天喝多了。

我平时虽然有点酒瘾,但实际上,我的酒量并不大。医生说,我体内缺乏分解酒精的酶;加上年龄大了,酒量已经远远不如从前。现在,我感觉自己喝醉了,我的脑袋已经开始慢慢旋转起来,就像地球在太空中慢慢旋转一样。

我在酒店里坐了一会,就晃晃悠悠地站起身,提着先前购买的两罐鲜啤酒,准备搭乘9路公交车原路返回。

酒劲有点控制不住了,我在马路上深一脚浅一脚地走着,凭仅存的一些清醒意识登上一辆公交车,随便找了一张位子坐下。我双手牢牢抓住前面椅子的靠背,不一会就进入了朦朦胧胧的醉眠状态。

也不知道过了多长时间,公交车完全停下来。司机冲我喊,已经到终点站了。

我睁开恍惚的眼睛,提着两罐啤酒,晃晃悠悠地从车上走下来。

我的眼前出现了一条陈旧的街道,街道两边,依次是一些破旧不堪的厂房、几家临时搭建的简易商店。几个婆婆姥姥和大爷大叔,正坐在商店门口,一边喝茶一边侃大山,其中有一个戴老花镜的老头坐在躺椅上,在翻看一本颜色发黄的书。

我这是到哪里了?在我的印象中,县城好像没有这么一个所在,而这个地方给我一种强烈的陌生感。南方的县城虽然比较大,但作为本地人,应该不存在我没有到过的地方!

9路车是新近开通的公交车,我除了知道这辆公交车经过我家门前马路、经过啤酒厂以外,它的起点和终点我一概不清楚。

本来,我想走过去,问问这些老人家:这是什么地方?但他们只是拿眼睛的余光瞅我,似乎并不愿意和我说话。潜意识里我感到有点生气,就对着他们小声骂了一句“去你的”,然后转过身,朝不远处依然停在那里的公交车走去。

我走上汽车,用微信付了款。司机瞟了我一眼,好奇地问:“你刚刚下车,怎么又上来了?”我有点疲惫,不想搭理他,就径直走到车子后面,找了一个最后排的位置,像先前一样半坐半躺着,闭上眼睛,云里雾里开始打起瞌睡来。司机也非常知趣,不再和我说话。

至于后来,车辆如何启动,如何在路上行驶,中途停了几站,以及三三两两有些什么人上车下车,我模模糊糊似乎知道一些,但又不是十分清楚。我整个身心浑浑噩噩,沉浸在那种飘飘欲仙的醉酒状态中。

也不知道过了多久,司机忽然大声喊了我一声:“喂喂!到啤酒厂了,你下不下车?”很显然,公交车司机还记得我,知道我先前是在啤酒厂上的车。

我睁开眼睛,心中暗叫一声:怎么又坐过头了?我匆匆忙忙抱起两罐啤酒,再次从车上走下去。

我又来到了啤酒厂,我又看到了啤酒厂的鲜啤酒门市部,我又看到了啤酒厂旁边的小餐馆。

我再次走进那家小餐馆,老板还记得我,给我搬了一把椅子,请我坐下,还关心地说:“你可能喝醉了,坐着休息一会儿!”

就这样,我把两罐啤酒放在墙旮旯,在餐馆靠近门边的位置坐下来,再用双手托着自己下巴,两只眼睛死死地盯着前方的马路。

这条马路如同人生舞台,看起来倒是非常热闹:人来人去,车来车往,仿佛每个人都是演员,仿佛每个人都在努力扮演他们自己。

坐在那里,我的大脑又开始胡思乱想起来。我想到了自己的老婆,想到了当初和老婆相识的经过。那时候,她在一家副食店做销售员,我在副食店旁边的一家机关单位做文员,我一眼就相中了她,就因为她长得漂亮,我给她写了一百多封情书,我找了副食品公司的一位朋友做媒。总之,后来,在经过一番折腾后,我们结婚了,一年后,我们的女儿出生,一家三口从此过上了平凡而又平静的生活。今年是我们结婚二十好几年了,这不,我还准备买两罐鲜啤酒回家好好庆贺一下呢。

也不知道过了多长时间,反正,正在我想入非非之际,餐馆门口忽然走进来一个瘦瘦高高、穿着灰色T恤衫的中年男子,我一眼就认出是我小时候的发小李善庆。我赶紧站起身,和李善庆打招呼。他略微一怔,然后恍然大悟地拍拍我的肩膀说:“大喜兄弟,原来是你啊!”

我和李善庆站在餐馆门口,假装非常亲热地彼此问候,互相用手不停地拍打对方的肩膀。末了,李善庆一把抓住我的手,满脸堆笑地说:“大喜,今天我们实在是太有缘了。择日不如撞日,今天大哥我请客,咱们兄弟喝两杯!”我赶紧向李善庆解释,中午时候我已经喝过酒了,喝多了,而且喝的是白酒。

李善庆说:“既然你喝过白酒了,那我们现在就改喝啤的,啤酒不是酒,啤酒还可以解酒呢。”李善庆向出来迎客的女服务员吆喝:“来两个小钵子,一钵肥肠,一钵腊肉炖白菜。”女服务员喏喏回答两声,然后迈着婀娜的步伐走进厨房,不一会,便从屋里端出两个已经做好的现成钵子。

我提议喝我刚刚购买的鲜啤酒,李善庆说:“既然是我请客,就应该喝我的酒。再说,我不喜欢喝鲜啤酒,鲜啤酒的味道硬是苦。”服务员便给我们另外拿了酒。

我和李善庆同样相对而坐,各自倒满啤酒,开始频频举杯。我有十多年没看见李善庆了,算起来,他和我一样,也是五十多岁的人了。但是我一眼就能看出,他脑壳的头发差不多全白了,额头的皱纹比岁月还要深,饱经风霜的脸上写满了生活的无奈。

“最近在哪里发财?”我问李善庆。李善庆的嘴唇不停地抖动:“人生一晃就老了,莫要提发财的事,提发财的事伤感情。”

“嫂夫人还好吗?”印象中,我见过他老婆,一位秀外慧中、个子修长的单瘦女子,因此,我称呼他老婆为嫂夫人应该是比较合适的。“莫提她了,这个婆娘早些年到深圳打工,后来跟一个台湾老板闪路了。”

“我记得你有一个儿子,他现在在哪里工作?”我赶紧转移话题。李善庆用手擦了擦额头,情绪突然陷入一种更深的伤感里:“我儿子三十多了,读书毕业后一直待在家里啃老,既不想找工作,也口口声声不想结婚。唉,这就是俺的命……”

我还想打探一下他的过去,但是李善庆却埋下头,自己给自己斟满酒,仰起脖子一干而尽。看得出来,李善庆在社会上混得并不好,他的婚姻家庭一点都不幸福,他本人也过得挺压抑。我不好意思再对他的现状追根究底,为了防止尴尬,只得一个劲地给自己斟酒,不间断地给他敬酒。李善庆是来者不拒,一杯接一杯喝得干干净净。很快,白酒和啤酒混在一起,我就醉得一塌糊涂。

李善庆自酌自饮了好几杯,也开始显露出醉意来,我发现他眼里闪现出泪光,这也勾起了我对自己生活的伤感:我女儿大学毕业后,不顾父母劝阻,跑到黄土高坡,执意一个人前往那里打工,并嫁给了那里的一个同学。她都有好几年没有回家了。想到我的女儿,想到我老婆平时对我的一些数落,我的眼睛也开始湿润起来。两个大男人越说越伤心,说到最后,竟然隔着桌子抱头痛哭起来。他说:“这样隔着桌子哭不好,我们站到旁边去。”

于是我们手拉着手站起来,走到餐馆的卫生间前,又抱着头大哭了一会。我们的哭声惊动了餐馆里所有的人,他们都走出来,不停地安慰和劝解我们。我们渐渐控制住了自己的情绪,又重新回到桌子边坐下。

李善庆歪着头看我,伸出右手,用粗糙的手掌摸我的脸颊:“大喜,你真的不能再喝了,你脸颊发烫,脖子通红,再喝恐怕会出问题。”

我的醉意越来越浓厚,身体不由自主地往下滑落。李善庆一把扶住我,说:“造孽,这么一点点酒量,还要充胖子!”顿了顿,又问我:“你住在哪个小区?我送你回家。”我挣脱李善庆的手,站起来,说:“我没醉,等我上完厕所以后,麻烦你把我送上9路公交车就可以了。”

李善庆结了账,我也解决完了人生大事。我们慢慢挪出餐馆的大门,勾肩搭背向着不远处的公交站台走去。

总之,醉酒后的我,对外界的反应已经非常迟钝了。公交车是什么时候到达,我是什么时候上车,李善庆是什么时候离开,我都记得不大清楚了。

现在,我坐在9路公交车上。由于天气炎热,车子里只有两三个乘客。公交车像一个年迈的老太太,在马路上晃晃荡荡地行驶着。这次开公交车的是位女司机,从背影看,大概三十多岁。虽然她坐在驾驶室,但是透过玻璃隔板,依然可以看出她身材匀称、肌肉紧实、风韵犹存。酩酊大醉的我睥睨了她一眼,内心里不由得生出阵阵波澜。我就那么半闭着眼睛,定定地望着她,将自己整个身心沉浸在她好看的背影里。

愉悦和沉醉的时光总是过得特别快。这辆公交车憋着一股子慢劲,沿途一直没停,不一会儿,竟然又直接驶到了终点站。我在心里狠狠地骂了自己一声:“喝酒真误事,我居然又坐过站了!”

我在后排找了个稍微宽一点的座位,半躺下来,准备不下车,就在车上打盹,然后跟随车子原路返回。不料女司机打开车门,大声嚷嚷让我下车:“快下车快下车!我要交班了!”

我在车子里到处看,下意识地寻找先前购买的两罐啤酒,却发现车子里什么也没有。我之前买的两罐啤酒还在餐馆里,李善庆扶我上车的时候忘记拿了。好在啤酒也并不是什么值钱的东西,忘了就忘了吧。

“还在找什么?快点下车!”女司机又在催促我。看来,由于年纪大了,作为男人的魅力正在下降,要不然,女司机也不会那么不耐烦地驱赶我下车。

我踉踉跄跄地走下车。

我的眼前又出现了一条陈旧的街道,街道两边,依次还是一些破旧不堪的厂房、几家临时搭建的简易商店。还是那么几个婆婆姥姥和大爷大叔,他们正坐在商店门口,一边喝茶一边聊天,那个戴老花镜的老头,还在翻看那本相同的旧书。

这回,他们看见我从公交车上一下来,都纷纷露出看天外来客的眼神,有那么一会儿,他们都只是盯着我,没有说话。我朝他们挥挥手,非常自信地说:“我知道我醉了,可是醉了又有什么值得大惊小怪的?”

“关键是你又坐错了车,你怎么又来到了这里!”戴老花镜的老头说。

“你怎么知道我坐错了车?我根本没有坐错车,我只是坐过了头!”

“可不是?!”

“就算是我坐错了,你们也不该嘲笑我!”我非常不满地狠狠回怼那个戴老花镜的老头。

于是他们都移开了视线,相互面面相觑,脸上似乎露出一丝不易察觉的皮笑肉不笑。这对于我来说就是一种侮辱。

我还要发作的时候,觉得大事不妙。白酒与啤酒混合后产生的化学反应,正在我体内加速运行。先前,我只是感觉头顶上的天空在旋转;现在,我发现脚下的大地也在旋转。我赶紧立住身子,慢慢将自己挪动到路边的草地旁,小心翼翼地蹲下来。一股子什么东西像箭一样从我口中喷射出来,我赶紧将箭对准一蔸野草。

我清理了一下口中异物,缓缓站起身。这时候,有一位六十多岁的秃顶大叔朝我这边走过来。他见我醉得厉害,又返回去给我倒了一大杯水。我的肚皮咕噜咕噜将这一大杯水全给笑纳了。

大叔询问我:“师傅你到哪里去?”我说:“到汪家桥。”“到汪家桥去,怎么乘车到了黄沙湾?”大叔满脸都是关切。我回答:“我喝酒喝醉了,大脑搞不清楚了。”大叔说:“今天还有几趟公交车,等司机交班后,我就扶你上车。”

我忽然感觉大叔的心地是如此善良,愿意救人于危难之中。他虽然头顶秃了,但是他的心地长满了翠绿的青草,开满了鲜艳的红花。如果我是一个诗人,我一定要为大叔写一首赞美之歌,专门赞美像大叔那样善良的人们。

大叔真的没有骗我,他把我耐心地扶到公交车上,还特别交代司机,说我在汪家桥下车,届时请司机帮忙招呼我一下。刚接班的年轻司机未置可否,既没有答应,也没有拒绝。大叔转身走到车窗边,让我不要在车上睡觉,让我务必在汪家桥下车。我连连点头表示,知道了知道了,谢谢您谢谢您。说完之后,我的潜意识里突然又冒出了先前购买的两罐鲜啤酒。两罐鲜啤酒虽然不贵,一共才三十元。但是在这个世界上,谁会无缘无故给你三十元呢?因此,到底是在汪家桥下车,还是在啤酒厂下车,我心里纠结不已。

我想,我本来已经耽误了回家的时间,索性就再耽误几分钟,干脆到啤酒厂把两罐鲜啤酒拿了,再一五一十回家。虽然要多跑一趟,虽然要多出两元的票钱,但是如果算经济账,我还可以赚28元。28元可以到市场称两斤猪肉,两斤猪肉我和老婆可以吃三天。

主意打定,我对师傅说:“师傅,麻烦您在啤酒厂喊我下车!”这次,年轻司机倒是非常爽快地答应了。

就这样,经过一番折腾,我又来到了啤酒厂,我又走到了啤酒厂旁边的小餐馆。我这次看清了这家小餐馆的名字:“啤酒厂野×馆!”很明显,中间有一个“味”字被涂掉了。毕竟,如果明目张胆地开野味馆,国家是明令禁止的。但是,虽然“味”字被涂掉了,但谁会保证餐馆里就一定没有野味呢!正因为这家野味馆具有地方特色,所以一直以来,这家餐馆的生意都非常好,以前,常常有一些单位的大小领导到这里吃饭聚餐。

我这么想着,突然瞥见餐馆里飘出一道高大而似曾相识的身影。我暗叫一声:不好,准备将已经伸进餐馆里的一条腿抽出来。说时迟那时快,那道身影已发现了我。我定睛一看,果然不出所料,是我以前供职单位的主要领导黄主任。黄主任一把喊住了我:“大喜,难道你调了新单位,就不认识我了?”我忙不迭地说:“黄主任,对不起,我近视眼,刚才没看清!”

黄主任把他宽厚仁慈柔软的右手向我伸过来,我忙迎上去,用两只手紧紧地握住,就像握住了生命的护板。

黄主任将我领进了餐馆里面的一个小包房,包房里坐着他的几个朋友。看得出来,他们刚刚在隔壁打完牌,是来这里吃晚饭的。我还处在深深的醉意中,迷离着眼睛对黄主任说:“今天我请客,您和您的朋友吃好喝好!”黄主任大手用力一挥,恍惚中我感觉江湖豪客又重新归来,他用不容置疑的口吻,大声口气地说:“我们早就说好了,今天打牌我赢了钱,我请大家吃晚饭!”

我坐在餐桌的下首,女服务员已经开始上菜,她首先端来一钵肥肠,然后又端来一钵腊肉炖白菜。黄主任正在给桌子上的每个客人倒酒。我赶紧站起身,对黄主任说:“主任,我中午喝了不少酒,已经醉得特厉害了,您给我少倒点!”黄主任非常果断地说:“不行!酒品如人品,你吴大喜人品好不好,就看你今天喝酒的表现了。”我知道自己笨嘴拙舌,说不过黄主任,只能任他将我的杯子斟满。

在觥筹交错之间,本来已经醉酒的我,此时更是醉得一塌糊涂,仅仅一会儿,我便像稀泥巴一样倒在了桌子下。朦朦胧胧中,我只听见黄主任在大声说话。他吩咐两个朋友将我扶起来,扶到外面大厅的软沙发上;又让服务员给我倒了一海碗已经冷好的茶水。我从沙发上费力地坐起来,开始咕噜咕噜地喝茶。里间包房里,黄主任和他的几个朋友似乎正在一边大口喝酒,一边热烈地讨论世界局势。

我躺在沙发上迷糊了一会,又慢慢扶着椅子站起来……至于站起来以后的事情,我已经一点都不记得了。

根据后面我向餐馆老板了解到的情况,那天喝酒下桌以后,我已经烂醉如泥。酒壮怂人胆,我说话的声音非常大,我曾经的领导黄主任喊我进去喝团圆酒,被我严词拒绝了。我还对黄主任发了脾气,说他以前当一把手的时候,权力瘾和利欲心太重,不是一个好领导。据说黄主任当时就翻脸了,板着通红的面孔训斥我:你可以对大树发脾气,你可以对树下的蚂蚁发脾气,你可以对蚂蚁的大便发脾气,但作为一个曾经受过原单位领导恩惠的下属,你没有资格在这里说三道四。

我强行出门的时候,是餐馆老板扶着我,当时我的手里提着两罐鲜啤酒——我很奇怪,醉得一塌糊涂的我,居然还记得这两罐啤酒。我甚至还向我曾经的领导黄主任咆哮了一句:去你的!我是东倒西歪地走出了餐馆大门,在走出大门的时候,我还大声唱起了一首爱情歌曲,那首歌曲叫什么名字老板没有想起来,他只记得里面有这么一句歌词:两条鱼儿穿过海一样咸的河水,一片河水落下来遇见人们破碎。然后,他看见我踉踉跄跄地上了最后一趟的9路车。再然后,他也不知道以后发生的事情了。

第二天清晨5点多钟,当我从沉睡中清醒过来的时候,我的大脑头痛欲裂,我的身上到处都是泥巴,我的手机摔在了我的脚边,我购买的两罐鲜啤酒已经不知去向。

更奇怪的是,我发现自己并没有躺在家里,而是躺在郊外一户人家的果园边,偌大的果园里结满了黄澄澄的橘子。

我忽然感觉自己口渴得厉害,就站起身,用手扳住一根树枝,随手摘下一个橘子。我剥开橘子皮,掰下一大瓣橘子肉放进嘴里,刹那间,凉丝丝的橘子汁便从舌头一直甜到了心坎深处。

至于昨天公交车到了终点站,当我走下车的时候,我的眼前是不是再次出现了一条陈旧的街道,街道两边,是不是依次排列着一些破旧不堪的厂房、几家临时搭建的简易商店;那几个婆婆姥姥和大爷大叔,是不是还坐在商店门口,一边喝茶一边聊天——我就完全不知道了。不过我可以想见,那些准备回家的老人看见一个踉踉跄跄的醉鬼跌跌撞撞地奔下公交车,手里拎着两大罐碰得叮当响的鲜啤酒,他们可能已经惊得嘴裂舌僵,眼珠子都要爆了。至于我们有些什么对话,以及我一路狂奔到了一个什么地方,谁也不知道!

关键是,我的手机上面有几百个未接电话,有我同事打来的,领导打来的,朋友打来的,但最多还是我老婆打来的。同样,数不清的手机短信和微信消息也让我头皮发麻,陷入一种特别的恐慌里。我的自信心这时候已经完全没有了。我非常害怕地打开我老婆的留言——你知道,我这时候只剩下了一颗宽容的心,我在心里暗暗发誓,要宽容这世上的一切,宽容一切人,宽容一切坏人、敌人、仇人、小人……

趁村民们都还没有起床,我赶紧转过身,向着不远处的马路走去。我一边行走,一边吃着橘子,一边哼起了欢快的歌声:两条鱼儿穿过海一样咸的河水,一片河水落下来遇见人们破碎……

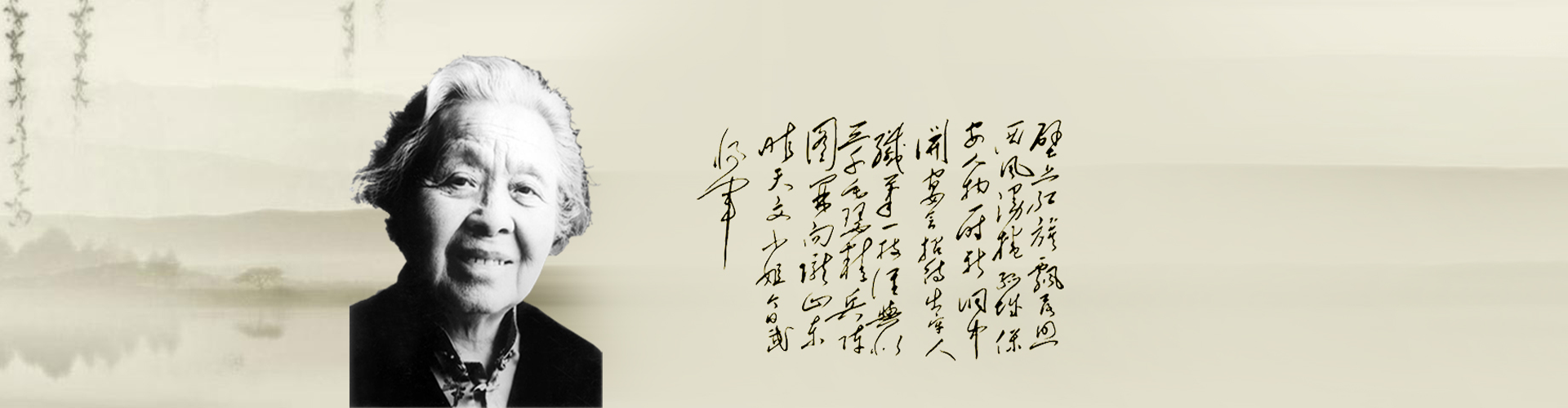

胡平,湖南澧县人,中国作家协会会员。在国内外300多家报刊发表各类文艺作品一千多件,多首诗歌被《青年文摘·快点》《青年文摘·彩版》《儿童文学选刊》《诗选刊》转载,出版诗集两部。