2023年第2期

卖冰棒的小白鹭

[返回]卖冰棒的小白鹭

□李传思

李春光被打回村里的时候,带回一个漂亮婆娘,因为长得白净,脖子细长,像涟水洲上翩翩的白鹭,村里人背地里就都喊她小白鹭。

李春光天晴落雨都在队里出工,但他怕婆娘淋了晒了,就喊她去卖冰棒,天晴天她可以躲到树荫或别个屋檐下,落雨天她可以在屋里不出去;而且时间自由,在周边村子里转一转,一天卖个一箱,卖完就归屋,不像村里其他人,挖土要到山里搞一天,插秧要清早巴早起床,特别是双抢,出去归屋两头黑,中间太阳晒死人。小白鹭晓得是老倌疼她,而且以前当老师现在当了农民,她必须学会怎么生存。

小白鹭嘴甜人俊,常常不到半天,那箱子冰棒就精光了。后来,她把卖冰棒的范围扩大到山那边几个村。

“卖冰棒嘞,卖冰棒嘞。”小白鹭出门都这么喊。

“有么子冰棒喽?”总有人问,其实他们都晓得,故意问,想听她清甜的声音。可小白鹭从不烦,“白糖三分钱一根,绿豆四分钱一根,牛奶五分钱一根。”

“来根白糖喽。”

“来根绿豆喽。”

“来根牛奶喽。”

好多人,特别是那些男人家来买冰棒,更多的是想看她的人。有次翻过光明山到胡家村,她刚喊几句,就围过来一堆人。其中有两个长得结实猛子样的后生子买了冰棒竟然不走,也不呷,只痴痴地看,看她黑得发亮的头发,看她白白的颈根、手巴子和穿在凉鞋里小笋子样的脚趾头,直看到小白鹭莞尔一笑,转身走了好远巴远,仍戳在那里像根树桩子样,冰棒水作死地流都不晓得。她听到后面有人喊,泥巴坨,砖脑壳哎,你们两个活宝,别个走了嘞。她就觉得几好笑,当然心里也像大热天呷根冰棒,几舒服的,燕子样一下飞进了山里。

小白鹭湖南大学毕业,是个作古正经的长沙妹子,李春光则毕业于长沙一师范,是个作古正经的乡里伢子,两个人是在橘子洲头耍的时候认得的。那个时候李春光喜欢诗,同学们怂恿他朗诵。他也不怕丑,站在洲头把贺敬之的一首楼梯诗声情并茂朗诵了一遍,那节奏真的像爬楼梯,迷得小白鹭呷了迷魂药样。后来一来二往,就搞上了对象。小白鹭认定李春光是她一世的男人。所以毕业后,李春光回到离李家村二十几里地的镇上教书,小白鹭不顾屋里人反对,甚至不顾她娘威胁要上吊,后脚就跟着来了镇上。李春光教语文,她教物理。接着两个结婚,还生了个崽。李春光做梦都想不到右派会轮到他,因为他一天到夜除了困觉,不在教室就在学校的图书资料室,而且不喜欢讲话,不喜欢跟人耍。学校开会他从不作声,就算点他名,他也只哈笑,说我嘴巴子不行嘞,让别个讲喽。所以他直到现在也不晓得是么子原因被别个打成右派。宣布那天,校长说中央政策不搞九族株连,李春光婆娘没事,可以继续留在学校。但小白鹭不领情,砰地站起,就在全体教师参加的会场里高声喊道,我也当右派,我跟我老倌回他老家去,把坐在旁边的李春光嚇一大跳,因为小白鹭以前一直温柔得水样。

她把崽送到长沙爷娘屋里,自己跟李春光来到李家村。李春光爷娘没得办法,腾出间土砖屋把他们住。

后来小白鹭才听春光爷娘念叨,说光明山上有狼出没,几年前山那边的胡家村有个七八岁的伢子被狼叼走,骨头不见一根,呷得几干净。要她少翻山去胡家村,怕出事,她就到那边去得少了。但有次在刘家村卖冰棒的时候碰到个胡家村的婆娘,问小白鹭哎,你为么子不去我们胡家村卖了喽?我们有好多细伢子和大人都放肆念你,想买你的冰棒呷嘞。

她不得不答应,好喽,过两天我去嘞。

她是个软心的人,想不得别个的好,别个对她好,她觉得就不能让别个失望。从那以后,她每个星期去两次,专门到冰棒厂把箱子装得满满的,然后翻山过去。因为公社设在李家村这边七八里多路的地方,再过去十来里就是镇上,各个村送公粮送猪都要往这边送,而胡家村那边有打米厂、榨油厂,我们收的谷和油菜就要往那边送,所以,光明山几乎是天天有人翻,有大人,也有细伢子,有男人家,也有女人家,她不相信唯独她会碰上狼。

春光几次在黑暗里的床上抱着她说,莫去喽,山上有狼,不怕一万,只怕万一嘞。

小白鹭笑着说,怕么子喽,别个天天有人跑,没见被狼呷掉?我还听说,附近几个村的民兵经常在山上打狼嘞,狼很可能早被嚇跑了。

那天是个阴天,九、十点钟太阳还没见出来,她估计会生意不好,但没想到她所到之处,只要喊几句,就会围上好多人来买。她特别注意了一下,没看到老拿眼睛从脑壳到脚痴痴盯她看的泥巴坨和砖脑壳。她觉得有些奇怪,以前每次来他们都跑在最前面,每次两个人都买的一样,都是绿豆冰棒。她如果不走,他们就不呷,冰棒水滴得像口水一样。泥巴坨最勤快,嘴巴子最甜,好多次喊她姐姐,说姐姐箱子重,我帮你背一截好不啰?小白鹭就笑,说姐姐背得起嘞,又问,你们是两兄弟不?砖脑壳抢着说,姐姐厉害,我们是双胞胎嘞。所以这次没看到他们两个,小白鹭心里有些失落的感觉。

在那两个村卖完,她背着箱子往屋里赶。天气闷热,太阳还是没出来,就是在山里也没丝风,身上出着细汗,小白鹭的脸因为胀热而显得红扑扑的。山里就一条小道,因为走了几十年显得又硬又白,两边是高高低低的松树、杉树和灌木丛。里面有好多喊不出名字的小鸟和虫子,飞的飞,叫的叫,显得好热闹。

小白鹭心情好,用搭在肩膀上的毛巾边擦汗,边哼着歌,也像林子里的小鸟样,欢快地蹦着跳着,仿佛回到了细妹子时候。

突然,她听到前面树丛里有哗哗哗的声音,以前从没有过。她的汗毛立起来,警惕地站在原处不敢再动,耳朵观着风。她不晓得是人还是狼,脸色一下变得雪白。她望两头,一个人也没有。她更怕了。这时,两个人从路边树林子里冲出来。她看清了,是泥巴坨和砖脑壳。奇怪的是,这两个猛子样的后生子没有往日的热情和笑脸。他们的脸不晓得么子原因胀成了猪肝色,像是火烤的,眼珠子充满血,像狼盯住了一坨正散发血腥味的鲜肉,那光发着绿。小白鹭是个成年女人,她一下看出他们两个眼睛里强烈的欲望。她喊道,泥巴坨,砖脑壳,你们干么子?她想喊醒他们,让他们理智点。

两个结实的汉子真像两匹饿昏了的狼,一句话不讲,似乎也讲不出话,沉默着,喉咙里发出低沉的声音,向她扑过去。她刚想大喊,泥巴坨看来早有准备,一块毛巾飞快塞进她嘴巴。砖脑壳将她的冰棒箱子一扯,丢到一边,掮了她就往树林深处奔。泥巴坨在后面紧紧抱着她两条腿,不准她乱踢。

树丛里有块平地,他们早已搞好,垫了块油毛毡。油毛毡四周开满牵牛花,红的、紫的、白的,一簇一簇,一筒一筒,围成一个圈圈。他们整个不作声,把她放下,把她的衣裤刮了,一个爬上去,一个扯开她的腿。接着一个下来,另一个上去。她动不了,也喊不出,只是眼泪水放肆往外面放。边上有虫子叫,还有几只黑色鸟雀在她头上盘来盘去,叫声悲悲戚戚,像细伢子哭,啄两个男人的背,啄她脸上咸咸的泪水。牵牛花全倒了,似乎是不忍看,都趴在地上,有的把脸埋进泥土。

完后,他们齐齐跪下来。泥巴坨说,姐姐,我们两兄弟二十多岁了,村里穷,屋里穷,只有两间烂土砖屋,找不到婆娘。我们太喜欢你了,看到你我们受不住想你。现在事情做了,该骂该打随你,就是死,我们兄弟也不还手。

小白鹭坐起来,含着满满一泡眼泪水,从旁边抓起一坨硬土,狠狠砸他们两个的脑壳,就像敲钟样。他们真的一动不动,脑壳上流出了鲜血,鲜血顺着脸一道一道像河流样流过眼睛,流过鼻子,流过下巴。他们一下成了红花脸。

泥巴坨最后说,姐姐放心,我们兄弟就这一次,一世都值,决不再敢。再敢遭天打雷劈。

小白鹭脸上有蒺藜划出的血痕,嘴唇上被两个猛子咬脱了皮,两条腿巴子上有多处青色瘀迹。她穿好衣服,坐在地上哭了好久,才捡起箱子往回走。走到涟水河边,她照着水里的影子,把血迹洗掉,把身上泥巴洗掉。怎么办?是跟春光讲还是不讲?讲,她清楚春光不是要去报复,就是会去报案,那两个砍脑壳的肯定不会有好下场,但她还能在李家村活下去吗?下半辈子那么长的路还走得下去吗?还有,自己在长沙的崽长大了怎么做得起人?

她真的恨那两个砍脑壳的。她就因为守身如玉,才大骂当初对她动手动脚的校长,让校长碰了壁不说,还呷了一肚子气。校长没地方撒气,便把右派帽子撒到了春光脑壳上。就因为守身如玉,她才跟春光来到这片穷山恶水,无怨无悔。春光到现在也不晓得他为么子成了右派。他要是晓得,真的会拖把刀子去剁校长脑壳。那还没有么子,如果晓得她被两个山野汉子轮奸了,那结果会怎样?她想都不敢想。

不能讲,千万不能讲,讲不得的苦,一旦讲出来,她么子都完。她把那个冰棒箱子呼地一下丢到河中央。她再不想卖冰棒了。看到那个漂浮的箱子,她又想到自杀,干脆跳到河里死掉算了。别人都会以为她是在河边洗手洗脸不小心绊下去的。可那样她甘心么?她还有爷娘在长沙,还有崽在长沙,还有把她当作宝贝的春光,他们怎么办呢?就为了这个事,她值得用生命去抵么?可如果不讲,难道就这么不明不白被他们欺侮?可她又能怎样?

她望望天,是一望无际的灰色,又望望对面自己的村落,是一团杂乱的黑色。她是么子?是脚底下一只蚂蚁。她感觉出自己的渺小和无能为力,为此又哭了一气。她想,不行,哭有鬼用?以后肯定要想个报复的办法,一定要他们付出代价。她瞟瞟那个冰棒箱子,气不打一处来,捡块石头,狠狠砸过去,听得砰的一响。她这才有点解气,咬咬牙,站起来,一瘸一瘸往屋里走。

春光看到她脸上嘴巴上的伤,又没看到那个冰棒箱子,问,怎么的,绊跤子了?

她点点头,眼泪水一下又奔出来。但很快她收住,冷冷地说,以后再不卖冰棒了。

春光高兴地说,我早讲不要翻山去卖你不听,好,好,不卖,以后在屋里做点事。

她说,我要洗澡,要一大盆水。

春光说,好,我去烧。

夜里困觉,在黑暗里的床上春光抚摸着小白鹭,说,绊得不重吧?

还好,擦点皮。

以后在屋里喂头猪,养点鸡鸭行不?

嗯。

忽地,小白鹭脑壳里一道灵光闪过。她坐起来,黑暗里的眼睛明亮着,说,生产队灌田也好,淋土也好,干塘也好,都用水车,又慢又费人费力。你想过没有,我是学物理的,为么子不帮队上搞个抽水机呢?效率高到哪里去了。帮队上搞好了,我们到公社去宣传,可以推广到全公社的生产队,我负责做,负责装,负责教。那样,我不用挖土锄地插田扮禾,不照样能搞到工分?

李春光也坐起来,想想,是呀,你学的东西在乡里边用得上嘞。

小白鹭在心里想,一定要让那两个砍脑壳的得到报应。

说做就做。在屋里休息几天后,小白鹭脸上身上的伤痕基本好了。小白鹭就去趟镇上,用自己的钱买些做抽水机的零部件回,在屋里组装起来。她在大学里学过理论,晓得原理,又在学校附属工厂动过手,所以还算熟门熟路,只花了一个星期就搞出一台。

李春光喊来队长,小白鹭讲解原理,说队上每次抽水都要安排几个人踩水车,又慢又费工夫,以后用上这个电动抽水机,只要她去就行了,而且几天的事情它只要几个小时。队长是个高中生,一听,眼睛发亮,说,要得,要得,走,试试看。

队长和李春光抬起抽水机去队上那眼大塘边。小白鹭开始架,架好,又牵来一根长电线,接上,打开,只听轰轰几声,抽水机口子处就哗哗哗喷出粗大的水柱,直往下面田里冲。村里人听到这个消息,纷纷跑来看,看得一个个目瞪口呆。有人说,以后不要水车了嘞。队长就说,是的,以后还要么子水车喽。又对着小白鹭说,小白鹭,你好了不起的,你以后就负责这个事,按主劳力记工分。

抽水机有个好处,既可从高处往低处抽,又可从低处往高处抽。以前高地方的田土要灌水或淋水,都要队里人从河里一担一担挑,累死人,没哪个愿干。现在好了,只要加大点功率,往哪里都能抽水。不久,队里挤点钱,小白鹭又装了两台,彻底解决了李家村生产用水问题。

公社书记听说这个事,带着秘书专程到队上看过一次,放肆喊好,说是个新事物,很管用,要在全公社推广。还对队长说,要小白鹭辛苦点,公社出钱,另派两个农机干部参与,队上出工分,再装它几十台,由小白鹭上村现场培训。最后对秘书说,你记一下,到时发个通知,每个生产队至少配两至三台,至少培养两名技术操作员。

小白鹭感觉离自己那个计划越来越近,心里有种说不出的兴奋。那段时间,她日追夜赶,似乎有使不完的力,终于搞出了四五十台。

她把胡家村定在最后一个。那天胡家村来了好多人看热闹。公社干部站在坪里一个土堆上,和在其他村一样说了来意,说了抽水机的好处和用处,还说了小白鹭如今身份是推广抽水机使用的公社代表,大家伙都要听她的。小白鹭在人群里搜索泥巴坨和砖脑壳,她看到他们惊喜却老是躲闪的目光。但她就盯住他们,并且用目光和他们打招呼。这举动让那对兴奋的双胞胎火上浇油,只差没跑过来喊她姐姐。

散后,她跟胡家村队长说,要泥巴坨和砖脑壳做技术操作员,她早认得他们,晓得他们是兄弟,以后做事方便。队长说他们两个小学都没毕业,怕学不会。她说没得关系,这个好学,保证会。队长才说,要得,就喊泥巴坨,砖脑壳,你们两个过来喽。两兄弟在人堆里一拱就过来了。两个人望望小白鹭,又望望队长,笑,么子事?队长问,你们认得白鹭技术员?两个不好意思在底下搓着手,用眼珠又怯又喜地瞟瞟,说认得。队长说,白鹭技术员看得你们起嘞,要你们兄弟做我们队上抽水机的操作技术员,今天就学,学会有工分,没学会没有工分,晓得不?泥巴坨抬了眼睛问,姐姐,好学不喽?小白鹭看着这对活宝,想起那天屈辱一幕,当场想呕,但还是克制住自己,强笑一下,说,容易,容易嘞。两个才说,好喽。人群慢慢散了。

队长把他们带到队部的一个屋里,小白鹭开始教,先教他们抽水机构成的基本原理,还大致拆开给他们一个一个看,又教他们如何使用,最后教他们可能会出现么子问题,出现这些问题怎么处理。两兄弟听得好认真,眼睛基本上没离开过小白鹭。她心里又觉得恨,又觉得好笑,想,你们看吧,让你们看,反正你们死到临头了。

小白鹭问,你们听懂没?

泥巴坨灵泛些,点点脑壳,说,差不多。

砖脑壳却是似懂非懂。

小白鹭说,不懂可以问我。

砖脑壳就提了几个问题。小白鹭很耐烦地作了解答。

太阳砰的一声从光明山坠下去,一片巨大阴影一下把胡家村罩个严实灭缝。风起来了,鸟飞过来了,细脚蚊子也出来了,在小白鹭雪白的手巴子腿巴子上扎出好多红坨。泥巴坨看见,飞快回屋拿来盒万金油,讨好地要帮小白鹭搽。砖脑壳在一边瞪着眼珠子。小白鹭挡开道,不用。又说,走,把抽水机抬到村里的塘边上去,我们现场操作一遍,那样学得快些。两兄弟二话没说,抬起就跑。小白鹭在后跟着,心里掠过一丝得意。

池塘到了。小白鹭非常里手地指挥把抽水机装好。她从塘边那根公用电线杆上接下电,又接到抽水机的电源上,机子上水管伸出来,伸向下面的水圳。她打开开关,只听几声轰响,水就呼呼直飙,把那两兄弟看得眼睛在黄昏里发光。砖脑壳还把手伸到水管口,挡得水花四散,咧咧笑道,是真的,是真的,还好大的劲。

池塘位于胡家村后山,四周没有人家。看看时候差不多了,小白鹭说,走吧,回屋里会晏了去。泥巴坨说,我们送你到屋就是。小白鹭说不要,有公社技术员在边上不怕。她又说,明天队上抽水,只能你们两个碰抽水机,别个不能碰,乱搞容易坏的,听到没?泥巴坨说,你放心,队长也招呼了的,我们会管好。他们几个就往下走,走一截,小白鹭像突然想起么子,说,我还得去看看,你们等我一下。她转身往上跑,跑到抽水机旁,她用电工刀悄悄把一截电线的皮削掉,让里面带电的金属线与抽水机表面的金属壳接触。她拿出试电笔点了点,显示抽水机表壳有电,220V的。她满意地笑了,计划终于到了关键一步。她起身收拾东西走,走到泥巴坨他们边上时,又回过头看看,正是夜幕降下,匍匐在高高水车边的抽水机倏地隐入了黑暗。

哼哼,她意味深长地瞟瞟泥巴坨和砖脑壳想,明天你们两个鬼就真的要变鬼了。一丝快感从她漂亮眼角一闪而过,没人晓得。

泥巴坨、砖脑壳两兄弟清早巴早醒了,赶到塘边去收拾抽水机,准备放水。他们的手一触到机子,便像被雷打到样浑身抖动,一下就倒到地上咽了气。山上有个看牛伢子看到,放肆喊死人啦死人啦,立时村里出来好多巴多人。泥巴坨、砖脑壳的爷娘也闻到消息,扑过去,一人趴一个,哭得死去活来。他们的娘满脑壳又枯又白的头发,皱纹像蛛网扯满了脸,在砖脑壳胸脯上作死地砸。砸一阵,突地往边上塘里扑,几个人都没扯住。她沉到塘里半天没浮上来。那个爷老倌好瘦小,哭喊一阵,站起来,两只眼睛是空的,像个骷髅,两个手在空中飞舞,像在打天,朝李家村方向走,且是笔直往李春光小白鹭屋里走,边走边喊,还我崽嘞——,还我婆娘嘞——。声音拖起好长,好似做道场喊魂的师公子,怪异而神秘。

小白鹭噗地坐起来,被那个骷髅嚇醒了,身上是一身冷汗。那个梦太清晰了,那怪异而神秘的喊声似乎还在窗户边打转转。莫非泥巴坨、砖脑壳今夜里就去抬了抽水机?莫非真的被电打死了?她在床上翻过来滚过去,再也困不着。抽水机上有电,电会打死人。电是你故意放的。你就是要打死他们两个砍脑壳的,至少要打死一个。可是,你复了仇,你高兴么?你高兴得起来么?他们六七十岁的爷娘怎么办?如果他们因此也死掉了呢?

小白鹭开始心神不宁,刚刚那个梦是不是真的?我必须要用这个办法报仇吗?我必须要置他们于死地吗?

不行,不能这样,我不能这样。明天很可能两条活生生的命就真没了,还有可能会搭进两条老命,都死于我的手,虽然没人晓得其中缘由,虽然会认定是偶然的漏电事故,因为前面一二十个村都没出任何问题,肯定认为与我无关,但我会过不得,一辈子过不得,再怎么样,他们是死在我安装的抽水机上。

她爬起来,黑暗里眼睛望着黑暗,心里说,我要去一趟胡家村。

那段时间春光去大江口修水库去了,只她一个人在屋。这深更半夜的,她又不好喊别个做伴。她来不及怕,找出手电筒,便独自出了门。过涟水河,好快就到了光明山脚下。山上呼呼地响,好似藏了无数的精灵鬼怪,小白鹭禁不住汗毛直立,害怕起来。她在山下踯蹰一气,几次打了退堂鼓,要么算了,就让他们死吧,死了活该;要么又想,明天赶个早其实来得及,他们肯定不会那么早出工的。但那个梦总在她面前晃荡,不行,无论如何得过去,只要没出事就好。她一定得赶在他们之前把那根电线修好。

一束橘黄色的光,将无边无际的黑扯开一条亮缝。小白鹭挺挺胸,呼口长气,高一脚低一脚沿着那条亮缝,走进大山。

翻过山脊,在靠胡家村一头,她看到前面路上蹲个黑物。开头没在意,以为是村里的狗跑出来了。等到靠近一点,电光打过去,才发现那是头狼,黑暗里眼睛发着绿光,上下尖牙一呲一裂,长长的舌头一伸一缩,嘴巴里传出攻击前沉闷的嗡嗡声。它很快从蹲势改为立势,又从立势改为奔势。小白鹭从狼眼睛里看到了那次泥巴坨和砖脑壳同样的欲望,危险与恐惧感扑面而来,不禁本能地大喊,来人啊——救命啊——

狼在蠕动。她死死抓住手电筒,一方面是尽量照着狼的眼睛,让它看不清;另一方面关键时候可以作武器。手电筒是金属做的,握在手里让人增加不少胆量。果然,狼虽然摆好了架势,却老觉得眼花缭乱,不晓得对面虚实,找不到攻击目标和下嘴部位,不觉心烦气躁。它呼着气,爪子在地上刨,甚至恍来恍去,想摆脱那坨光,以看清对方面目,寻找捕捉机会。

小白鹭只坚持了几分钟,腿就开始抖,且越抖越厉害。她晓得狼的凶猛习性,晓得它只要瞅准空档,就会扑上来,立刻会咬断你的喉咙置你于死地。她最担心手电筒没电,一旦没电,擅长夜生活的狼就能游刃有余,稳操胜券。可怕的是,电开始明显减弱,光忽明忽暗。她的脔心已经跳到喉咙,快要跳出来了。她哭着,在心里喊,春光,春光,你死到哪去了?你快来啊,快来啊!她边照着狼,边往后悄悄退。她用眼睛余光扫着树林,看有没有树棍子,越粗越好。可天啊,乌漆抹黑,哪里看得清?她后悔急匆匆没带工具袋,里面有刀和起子,至少能抵挡几下。她感觉自己越来越虚,越来越坚持不住。她脑壳开始发昏,开始变得一片空白。她甚至闻到了死亡的气味,是阴冷的青草和泥土的气味,向她袭来,凉透了她的肌肤。

狼显然饿得难受,不耐烦了。它停下来,仰头呜地长啸一声,眼睛里的绿光聚成一坨,做好了扑的姿势。

困一间屋里一个床上的泥巴坨、砖脑壳兄弟老是困不着,翻来覆去,像是床上铺了层钉子。两个人都晓得是因为小白鹭。他们都看着挂在窗外天边上的几个星星,仿佛那是小白鹭的眼睛。她还是几好看的,而且想不到她还会做抽水机,她还要我们兄弟当技术员,不晓得么子意思。他们两个越想越莫名其妙的心里甜,越想越莫名其妙的兴奋。

泥巴坨说,小白鹭真的好看。

砖脑壳说,是。

唉,要是还搞得一次,几多好。

莫想,我都不准。

蠢,我讲起耍的。

那差不多,想下子可以。

突然,他们都听到对面山里传过来小白鹭的声音,隐隐约约是喊来人,喊救命。他们同时坐起,把耳朵立起,那声音凄厉而悠扬。紧接着,是一个好久没听到却非常熟悉的声音穿越树林,让人毛骨悚然。是狼,对,是狼,狼来了!

他们没作声,更没犹豫,砰地从床上跳下,从门后操起专门对付狼的又粗又硬的哨棒,呼地跑出去。两兄弟扯起脚巴子,风一样你追我赶,生怕落后,更是生怕赶不及。

上了山,越来越近,能听到狼还在发出低沉的呜呜声,两兄弟晓得狼很可能仍在与人对峙。他们先看到有束光,那是手电筒的,但一下就灭了,灭进了无边无际的黑里。接着听见一声撕心裂肺的尖叫。

黑暗里他们两个鼓大眼珠,几乎同时扯起喉咙大喊,小白鹭,莫怕,我们来了!声音特别粗,特别猛,在山里狠狠震荡,像进攻前的狮子迸出的怒啸。

狼颤抖下身子,回过头,两道绿光一扫,只见两个高大黑物挥舞哨棒凌空而下,直指它命门。它好不烦躁,眼看到手的猎物不得进口,即往旁边一躲,亮出锋利獠牙展开攻击。

小白鹭晕倒在路边一棵杉树下。泥巴坨死死立在那棵树前。两兄弟一前一后,将狼置于腹背受敌状态,这是民兵营长告诉村里人的方法。狼开头还左冲右突,靠速度和擅长夜战频频得嘴。两兄弟身上都挂了伤,泥巴坨因为不能挪动位置,躲闪不及,被狼撕去一块肩头肉,手中的哨棒差点飞脱。但好快它就越来越被动,不是前面脑门上挨一闷棍,就是后面屁股上接一重击,不时发出嗷嗷的惨叫声。终于,狼和他们一样气力渐弱,攻击明显缓下来。泥巴坨靠在树上,使劲张开鼻孔和嘴巴喘息。砖脑壳在那边躬着背,也放肆出气。狼在中间扯着圈,肚子剧烈起伏,嘴巴裂得老大。然而,只歇了一下,狼的两粒绿光突然聚集放亮。它要孤注一掷了,它决定盯住一个人猛攻,它突然呜的一声长啸,拼尽全力扑向砖脑壳,锋利的獠牙对准他的喉部。泥巴坨见状,也使出最后力气,啊一声吼叫,从后面挥起木棒对准狼拦腰一棍。狼生生从空中砰地跌进旁边的草丛。砖脑壳紧随又是一棒,打中它后脑。狼微弱地嗡几声,再没动弹。

两兄弟往路上一瘫,仰头望天。天上已现麻麻白。光明山变得异常寂静,寂静得像一湖了无生气的秋水。他们全躺在水上,沁凉,湿漉。

这时,小白鹭醒了,轻轻哼了一声。她坐起。他们也坐起。泥巴坨爬过去问,姐,你要去哪里?

小白鹭无力说话,只用手指着放抽水机的池塘,眼睛像星星样闪亮。

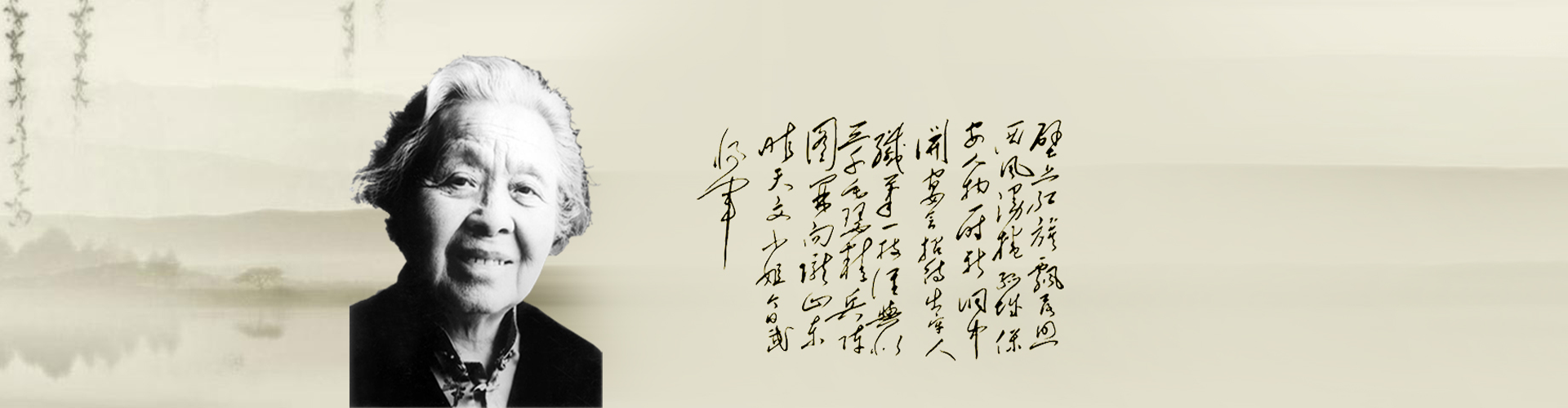

李传思,湖南涟源人,毕业于湘潭大学中文系,湖南省作家协会会员,现居长沙。在《啄木鸟》《芙蓉》《湖南文学》《作品与争鸣》《广州日报》《深圳商报》等报刊发表长中短篇小说二百余万字。